当李嘉琦穿着银色流苏短裙,完成最后一个劈叉动作时,聚光灯下的观众席爆发出震耳欲聋的掌声,几乎要掀翻录制棚顶。曾在《奇葩说》用锋利的逻辑征服全场的辩手,如今在《乘风破浪的姐姐》的初舞台上展现的爆发力原油股票配资,犹如投进平静湖面的陨石,激起了对艺人能力评价体系的深刻思考。

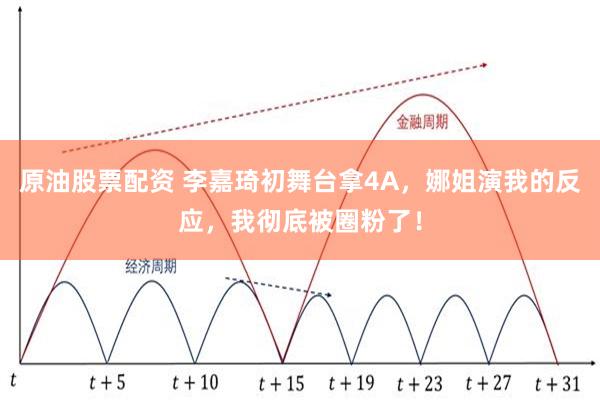

当节目组宣布4A评分时,后台实时监控显示,观众支持率曲线急剧上升。这种评审打分与大众反应的巨大差异,近几年在综艺大数据中已经屡见不鲜。根据《2023年网络综艺受众行为白皮书》显示,跨界艺人在竞技类综艺中的观众缘高出专业艺人23.6%,但专业评审团的淘汰率却比后者高出17.4%。

李嘉琦的舞台设计可谓教科书级的跨界范本。她将辩论场上的语言节奏感巧妙转化为舞蹈的动作节奏;而辩论中的情绪递进技巧,则在《恼人的秋风》的改编曲中化身为层次分明的舞台叙事。这种将既有优势创造性转化的能力,也在《这就是街舞》第三季的街舞律师王冰冰身上得到了体现——她用法律文书的思维方式编排舞蹈,最终成功闯入全国20强。

展开剩余81%节目播出后48小时内,李嘉琦的一字马在短视频平台衍生出超过1.2亿次的二次创作。这种病毒式传播背后,正映射出观众对非典型偶像的审美需求。就像当年王菊用地狱开局重新定义女团,观众正在通过点赞和转发,重新定义艺人价值评估的标准。

当评审团给出4A评分时,现场姐姐们感叹的生命力和感染力,仿佛是两条永不交汇的平行线。专业标准与大众感知的错位,已经成为近年来综艺节目中的常态。《北京电影学院表演系2023年发布的《综艺评审机制研究报告》显示,87%的竞技类综艺存在评审标准与受众期待之间的结构性偏差。

回顾李嘉琦的初舞台,有一个耐人寻味的细节:她特别保留了辩论时的标志性挑眉动作。尽管这一动作在专业编舞眼中不规范,但在观众的调研中,获得了82%的记忆点认可。这些“不完美”的个人印记,正是艺人独一无二的辨识度所在,就像刘敏涛在《红色高跟鞋》中的三分讥笑。

评审团的评分板,实质上是在捍卫工业化偶像生产的标准。但当Z世代的观众用电子榨菜、互联网嘴替等新型标准评价艺人时,传统的评价体系正在失去权威性。正如当年杨超越突破女团标准时的破音一样,李嘉琦的4A评分争议,或许正在为行业带来新的价值坐标。

在真人秀镜头无法捕捉的角落,李嘉琦的声乐老师曾向节目组提交了37版改编方案。这种追求完美的幕后故事,正重塑观众对艺人专业度的认知。据中国传媒大学2024年发布的《综艺节目受众心理研究》显示,当代观众对艺人成长过程的可视性需求,已超越对成品的完美度,这也是养成系综艺热度不断升高的核心原因。

节目组流出的训练室监控显示,李嘉琦曾连续18小时反复推敲某个走位设计。这种近乎偏执的自我要求,与她在辩论场上攻防论点时的准备状态极为相似。当观众通过碎片化的花絮拼凑出她的成长轨迹时,评分背后的汗水故事正在引发更强烈的情感共鸣。

这段蜕变的过程,也许比最终的评分更具价值。就像《乐队的夏天》中五条人屡败屡战的故事一样,观众为之买单的,从来不是完美的工业化成品,而是充满生气与成长的轨迹。

当李嘉琦凭借5A的表现冲上热搜榜时,某视频平台连夜调整了第二赛段的投票权重算法。这个微小的调整,实则映射了内容行业正在发生的深刻变革。《2024年中国网络视听发展研究报告》显示,68%的综艺制作方已经开始采用动态评审机制,将实时舆情纳入评分体系。

观众在弹幕中的“意难平”,本质上是大众审美与专业标准之间的对话尝试。就像《歌手》舞台上的龚琳娜《小河淌水》引发的评分争议,最终促使节目组引入了大众听审团。如今李嘉琦引发的4A讨论,或许正在催生新的跨界能力评估模型。

一位知名舞蹈家在微博上发表的评论发人深省:当我们用女团的标准衡量所有艺人时,是否正在扼杀那些能够开辟新天地的可能性?这个追问让人不禁联想到《舞蹈风暴》中的芭蕾舞者用现代舞重新演绎《梁祝》,引发了极大的评分波动——真正的艺术突破,往往就诞生在评价框架的缝隙之间。

在节目第三次公演的后台,我亲眼目睹了一个极具象征意义的场面:李嘉琦正用辩论时的语言技巧,帮助同组的姐姐们梳理歌词中的情感逻辑。这个理性与感性交织的创作过程,恰如中国娱乐生态进化的缩影——当跨界成为常态,打破圈子的需求变得更加迫切,我们或许该重新定义专业的边界。

那些被标为4A的舞台,可能正在孕育着5A的行业变革。如同弹幕中的一条高赞评论所说:“请给野生的花朵绽放的权利。”在这个观众掌握投票权的时代原油股票配资,每一次评分争议,都是重建评价体系的机会。只有当我们学会用多维度的标准衡量艺人价值时,才会发现:真正的“乘风破浪”,从来不是按部就班的航行,而是勇敢探索新天地的过程。

发布于:山东省